Hola. Esto es Psicoanálisis y Ciencia - Aproximaciones, una publicación en la que periódicamente comparto textos de mi autoría, videos y otras cosas. Todo en forma gratuita.

Texto 17: Sobre Lógica del signo y Lógica del significante

17. Lógica del signo y lógica del significante

1.

Lingüística, Lógica, Topología y Antifilosofía son las cuatro materias propuestas por Lacan para la formación del analista.

Tomemos entonces algunas nociones fundamentales de estas disciplinas para plantear formulaciones teórico-clínicas específicas.

El funcionamiento de la ‘lógica del significante’ implica que los elementos discretos del lenguaje –las palabras, por ejemplo– puedan, en ciertos contextos, operar como significantes, y no sólo como signos lingüísticos, gobernados por la ‘lógica del signo’.

A modo de definición mínima, digamos que un significante es aquello por lo que puedo preguntarme ‘¿qué quiere decir esto?’; y obviamente no se trata aquí del desconocimiento del significado convencional de una palabra (aquello que puede encontrarse en un diccionario), sino de la pregunta por su significación en una cadena discursiva determinada, allí donde esta se produce por la articulación entre los significantes en juego en la trama de lo dicho.

El significante, en sí mismo, no significa nada: es sólo pura diferencia respecto de todos los demás significantes, como postula Saussure. La significación se produce entonces por las distintas combinaciones y articulaciones posibles entre los significantes en un discurso dado.

Este principio tiene un correlato decisivo en la clínica psicoanalítica. Una de las intervenciones cruciales del analista consiste en convertir en significante algún elemento del discurso –lo que se dice en sesión–. Desde la topología del grafo del deseo, decimos que esta operación podría abrir la estructura, es decir, poner en función el segundo piso del grafo, el de la cadena inconsciente, más allá de la cadena del discurso corriente.

En un discurso se pueden diferenciar dos dimensiones, que llamamos enunciado y enunciación. Puedo preguntar(me) qué quiere decir eso (una palabra, por caso) –pregunta por el significado–, y puedo preguntarme qué me quiere decir el otro (Otro) al decirme lo que me dice, y dirigirle al Otro esa pregunta: ¿por qué me decís esto que me estás diciendo? –pregunta por el sentido–.

Si se crea un hiato, una abertura, un intervalo, al interrogar el deseo en que se sustenta la palabra de ese Otro, en ese hueco, el parlêtre incorpora un significante que lo representa (S1) y así produce un borramiento de la huella de la demanda del Otro, acto que le permitirá sustraerse de un condicionamiento absoluto.

Al cuestionar el sentido del Otro, si la estructura de este Otro lo permite, si el Otro habilita la apertura de un intervalo entre los significantes –un espacio donde el sujeto pueda alojarse–, entonces el sujeto podrá ser representado. Recordemos que ‘el sujeto es lo que un significante representa para otro significante’.

Subrayemos que acá será crucial el modo en que el Otro encarnado en la historia del sujeto transmita el orden simbólico. Hay modos muy diferentes de hablarle a un niño: en el uso de la palabra se puede transmitir una falta que circula en el orden del deseo, o, por el contrario, la palabra puede ser vehículo de la pura demanda de un superyó sádico.

Si hay lugar para la pregunta –entendiendo que se trata de una operación que funciona en el plano de lo inconsciente–, se abre la dimensión de la enunciación y del sentido, y no sólo la del enunciado y la significación. El enunciado es lo que se dice; la enunciación, el sentido, el porqué, el cómo y desde dónde se dice eso.

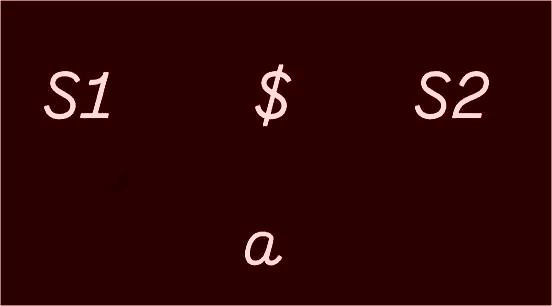

Con la lógica del significante, los cuatro elementos del ‘álgebra psicoanalítica’ pueden ponerse en juego. El sujeto y el objeto no son ‘cosas del mundo’, son hechos de discurso. En esta estructura, el S1 es el significante amo, que comanda la operación de representación del sujeto, $ (sujeto barrado). El S2 es un conjunto de significantes que funciona como un saber producido por asociaciones a partir del S1. El sujeto es entonces un efecto de discurso, que se produce como dividido entre los significantes, alojándose entre S1 y S2. El objeto a es un resto no significantizable de la operación, que puede ligarse al sujeto en las relaciones que se articulan en el fantasma, ($<>a).

El objeto a es un objeto que es en sí una falta; y como tal puede funcionar como causa de deseo. Una falta que circula funda el deseo, que se sostiene en el fantasma. Cuando hay ‘extracción del objeto a’, la falta se inscribe en la estructura –cuya legalidad permite distintas posibilidades de representación del sujeto; por ejemplo, al modo de la neurosis, donde opera la apertura del intervalo entre los significantes (S1 y S2)–.

La extracción del objeto no es lo que produce la incompletitud propia de la estructura simbólica. Por lógica, la estructura nunca podría ser completa. La operación de extracción implica algo más: una legalidad que se pone en función a partir de la inscripción de la falta en la estructura –que se escribe con el matema S(A/): significante del Otro barrado–. El objeto a, en tanto ausencia, se constituye como causa de deseo, y en tanto presencia, como plus-de-gozar (más ligado a la pulsión o la angustia).

A partir de la lógica de la extracción del objeto se establecen dos grandes campos en la clínica del psicoanálisis. Cuando se produce dicha extracción se configura el campo del ‘intervalo’; cuando no se produce la extracción del objeto, estamos en el modo de funcionamiento de la ‘holofrase’.

Si no se producen estas operaciones constitutivas, en las que se agujerea el lenguaje y se abren los intervalos en los que un sujeto puede ubicarse, si algo falla en estos tiempos de transmisión de la lengua materna y esta funciona sólo bajo el modo sólido y coagulado del signo –‘un signo es lo que representa algo para alguien’–, entonces será difícil que el sujeto pueda encontrar un lugar donde alojarse y ser representado –‘un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante’–.

Cuando no hay un intervalo entre los significantes, cuando el espacio entre estos se cierra, cuando el par de significantes se solidifica, no hay espacio para la localización del sujeto en su modo de representación propia. Decimos entonces que el lenguaje funciona bajo el modo de la holofrase. (Se pierden los límites de la estructura del par y del intervalo; un elemento en más se puede agregar al par, generando así un movimiento circular, dice Lacan en el Seminario 11, de un modo no muy esclarecedor.)

El lenguaje se torna simbólico en tanto funciona la lógica del significante. Si sólo opera la lógica del signo, si el lenguaje no abre los intervalos significantes, si los significados del Otro son rígidos e incuestionables, si las palabras del Otro funcionan sólo como signos, entonces no será posible (o estará muy dificultada) la constitución de un sujeto (al menos al modo de la neurosis).

Entonces, neurosis y psicosis pueden plantearse como modos de relación al Otro de lo simbólico, por lo cual la estructura de este Otro es determinante. He aquí la dimensión eminentemente clínica de esta lógica. El diagnóstico y la dirección de la cura no pueden plantearse sin tener en cuenta estas formulaciones.

Pero aclaremos algo: no se trata en estas formulaciones de una lógica binaria; no se establecen modos taxativos de funcionamiento y de relación al lenguaje: un modo de funcionamiento del lenguaje bajo la lógica del signo (siempre y definitivamente), o un modo de funcionamiento según la lógica del significante (siempre y exclusivamente).

Puede haber para el caso de un neurótico zonas de la red significante que permanezcan coaguladas; esto es, sin la posibilidad del libre juego de los desplazamientos y sustituciones que habilita lo simbólico. Y el psicótico puede, en circunstancias propicias, y de manera particular, avenirse a los modos de producción de sentido del significante: metáfora y metonimia –muchos psicóticos sueñan, escriben poesía; algunos pueden producir ciencia en altos niveles, etc., etc.–. No estamos diciendo que pueda haber un pasaje de una estructura clínica a otra, ni que exista una zona intermedia.

2.

El inconsciente es el discurso del Otro; de un Otro que es lógicamente anterior a la constitución del sujeto, y que se encarna –se hace cuerpo– principalmente en las figuras parentales (o subrogados). De ahí la importancia de la estructura propia de este Otro: para el niño será crucial el modo en que este Otro encarnado se dirija a él, cómo le transmita (o no) una falta que conforme una estructura donde el deseo pueda articularse. Cuerpo erógeno e inconsciente se anudan así en función de dicha falta y de una lógica de incompletitud.

El lenguaje es el antecedente lógico en la constitución del sujeto y el objeto: el Otro siempre está primero. Pero el lenguaje puede, según los avatares de la historia de los vínculos primarios, funcionar bajo diferentes formas. Para la estructuración de la neurosis es preciso que se establezca la ‘lógica del significante’.

En tiempos fundantes, el sujeto formula una primera pregunta por su lugar en el Otro; y como resultado de esa operación –que en el Seminario 10 se llama ‘división del sujeto’– se obtiene lo que conceptualizamos como el sujeto barrado, el Otro barrado y el objeto a.

El objeto es lo que resta, lo que cae, como lo irreductible en esa operación de advenimiento del sujeto en el lugar del Otro. El a es lo que resiste a toda asimilación a la función significante, es lo que se pierde en la significantización. Pero este resto, este desecho, es lo que constituye el fundamento del sujeto deseante –del sujeto en la vía de una búsqueda, dice Lacan– .

Decíamos más arriba que cuando ‘aparece’ como falta –valga la paradoja– el objeto a es ‘causa de deseo’, y cuando ‘aparece’ como presencia es ‘plus de gozar’. El sujeto está determinado entonces por cómo se dan las presentaciones del objeto.

En tiempos fundantes, correlativamente a la constitución del sujeto, se da entonces la operación de extracción del objeto en la estructura. El sujeto, en tanto dividido, se constituye con un objeto que lo hiende, y con el que sostiene relaciones complejas, que se indican con el operador lógico que llamamos losange, o rombo. La fórmula del fantasma es clara al respecto: ($<>a).

Sin la transmisión de la falta fálica en el discurso de la madre, sin el proceso de identificación concomitante, no sería posible la constitución de un sujeto (neurótico, al menos.) El estatuto de esta falta depende en gran medida de la operación del significante paterno, de cómo haya atravesado esa madre su propio complejo de Edipo, y de cómo pueda hacer circular esa falta, en cuya constitución tuvo y tiene un lugar el padre (en sus tres registros.)

Para que el ser hablante advenga en la estructura es necesario que el soma y el lenguaje se constituyan como agujereados, en un sentido topológico preciso. Hace falta que el organismo devenga cuerpo erógeno y que el lenguaje se torne simbólico –entiéndase, que funcione con la lógica del significante (y no sólo la del signo)–.

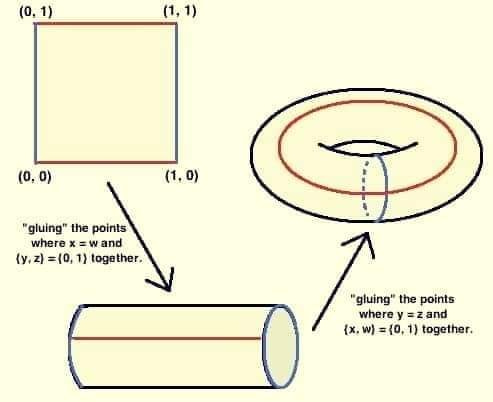

El agujereamiento del que hablamos no es algo que venga dado; es más, puede no ocurrir. En casos favorables, planteamos entonces que el cuerpo y el lenguaje se estructuran en forma equivalente a lo que en topología de llama ‘superficies tóricas’.

Una de las propiedades fundamentales de la superficie llamada ‘toro’ es que su estructura delimita dos tipos de agujeros. Lacan suele denominar ‘agujero central’ al espacio que correspondería, si nos imagináramos al toro como un anillo (de joyería), al lugar que permite que podamos atravesarlo con un dedo. Es el lugar de la falta, el espacio propio del objeto a como causa de deseo.

¿Pero cómo ocurre esta transformación de cuerpo y lenguaje en estructuras equivalentes a superficies tóricas? En gran medida depende de cómo la madre (o subrogado) le hable al niño, de cómo transmita (o no) la falta fálica.

Si hay tal transmisión, el cuerpo adquiere bordes erógenos, que no es lo mismo que orificios. El niño debe incorporar (justamente para tener un cuerpo) la apetencia fálica de la madre. Así, por un tiempo, en el mejor de los casos, el niño será el falo que (supuestamente) completa al Otro materno. Para luego salir de allí, claro.

Pero insistimos, esto sólo es posible si la lengua materna es transmitida como agujereada, con un intervalo donde el niño, que podrá advenir como sujeto, pueda alojarse.

Decíamos que el lenguaje debe estar agujereado, ‘torificado’, tiene que funcionar bajo la lógica del significante (lógica del inconsciente, lógica de incompletitud), y no meramente (o no siempre) bajo el modo del signo, para que en los tiempos constituyentes el niño pueda incluirse y ser incluido en una estructura simbólica que permita la movilidad de la lógica significante, la única que da la posibilidad de representar al sujeto (según la fórmula canónica). Y es en esta misma operación que también el soma es agujereado y deviene cuerpo erógeno (o libidinal).

¿Por qué señalamos que es un problema que el lenguaje no funcione bajo la lógica del significante y sólo opere al modo del signo? Un discurso que no puede ser interrogado o cuestionado puede tornarse persecutorio, objetalizante, intrusivo, desubjetivante. Sólo la lógica del significante, la que permite la pregunta por lo que el Otro dice (y quiere decir), posibilita la representación de un sujeto al modo de la neurosis.

Si el lenguaje y el cuerpo no tienen estructura tórica, es decir, si no tienen en funcionamiento un agujero constitutivo, no es posible que se anuden –pensamos aquí en la estructura del nudo borromeo–. Se trataría a lo sumo de un mero apilamiento de dos componentes sueltos (o también enganchados constituyendo lo que Lacan llama un ‘falso agujero’).

Es necesario que el soma, que, está a la vista, tiene orificios, además se agujeree. En un sentido especial, claro. Se precisa una operación que transforme esos meros orificios en bordes erógenos. Ya dijimos que el cuerpo para el psicoanálisis no se equipara al organismo: se trata de un cuerpo erógeno, agujereado por un proceso de libidinización vivificante.

3.

Otro tanto se puede decir del lenguaje. Está claro que de por sí el lenguaje no es compacto; pero es necesaria una operación particular de agujereamiento, de producción de intervalos; dicho de otro modo, que opere allí una falta que no es cualquiera. Se trata de una falta que produce un cambio de lógica.

En la época de sus desarrollos más próximos al estructuralismo, Lacan conceptualizó lo que llamó la metáfora paterna. No podemos extendernos aquí sobre este asunto, pero digamos por lo menos que lo que esta operación genera sobre el lenguaje es un cambio de lógica a partir de la puesta en función de una falta que circula y permite tornar significantes a los elementos de un discurso.

Ya propusimos que se puede pensar al significante como aquello sobre lo que me puedo preguntar ‘qué quiere decir’ –una palabra, una frase, un gesto–. Con esta lógica en funciones ya no tenemos un mero conglomerado de signos –‘aquello que representa algo para alguien’–, sino que existe la posibilidad de que un significante particular (que llamamos S1) represente a un sujeto ($, el sujeto dividido) para el resto de los significantes que se asocian en una cadena articulada conformando un saber (que denominamos S2); produciéndose, además, como resultado de esta operación, la caída o extracción de un resto objetal (que en el álgebra lacaniana es el a). Con la puesta en forma y función de esta falta, la topología del lenguaje se puede considerar como la de una superficie tórica.

Así, un cuerpo tórico, y un lenguaje también tórico, pueden anudarse a partir de la participación de un elemento más, que Lacan llama ‘falo’. Se precisa la participación de al menos tres componentes para lograr el tipo de anudamiento que puede dar lugar a la producción de un sujeto (neurótico, al menos). El nudo borromeo es el único modo de anudamiento que permite el sostenimiento de lo que se llama mentalidad neurótica.

El tercer elemento entonces, el falo, opera anudando en forma borromeana al cuerpo erógeno y al lenguaje simbólico (el que funciona bajo la lógica del significante). Una forma de pensar este anudamiento consiste en tomar el toro del cuerpo y el toro del lenguaje, y hacer pasar de una forma particular entre ellos lo que se llama ‘recta al infinito’. Esta recta, al tener, desde cierto punto de vista, las mismas propiedades matemáticas que cualquiera de los otros dos componentes del nudo, hace que se produzca, justamente, un anudamiento borromeano de tres componentes.

Y algo más, que volvemos a decir: en el proceso de estas transformaciones se produce la caída o extracción de un objeto resto; objeto que, a pesar de su calificación de algo residual, será de fundamental importancia para el sujeto, al punto de que se podría decir que es su soporte. En el nudo borromeo el objeto ‘caerá’ al punto de entrecruzamiento de los tres componentes del enlace.

La estructura del toro presenta la particularidad de tener un ‘agujero central’, ese sobre el que venimos insistiendo. Ese agujero representa la falta de objeto; de ahí que Lacan lo utilice para teorizar la estructura del sujeto y del deseo. Y este agujero es el que debe ser incorporado –hecho cuerpo–, a través del modo en que el lenguaje es transmitido por quien ocupe el lugar del Otro primordial.

Este Otro, puede o no, donar esta falta. En el caso negativo, sea porque su propia estructura no se lo permita, sea porque una contingencia haga que en un momento particular (duelo patológico, depresión, etc.) no pueda ofrecer esa falta, o, dicho de otra forma ‘dar lo que no se tiene’ (definición clásica del amor para Lacan), en tales casos, decíamos, las consecuencias no se harán esperar mucho.

Al insistir en la falta y el agujero topológico queremos señalar que hay diferentes maneras de estar (o habitar) en el lenguaje; dependerá entonces de cómo entren en juego tales falta y agujero para que el lenguaje permita la representación de un sujeto deseante (y como tal, dividido), y permita también cierta libertad en el uso del nivel metafórico del mismo y, a partir de esto, la inclusión en ciertas formas de discurso, es decir, de lazos sociales.

El uso meramente instrumental del lenguaje, el de la lógica del signo –característico de las psicosis–, es sumamente restrictivo respecto de los aspectos señalados. En el nivel del signo, el lenguaje sirve apenas (y con dificultades) para desplegar ciertos aspectos de la comunicación.

Más contenidos en mi Instagram

Gracias